Le terme de spiritualité est bien dans l’air du temps : en recouvrant plusieurs réalités, il plait en ce qu’il épouse facilement les attentes de nos contemporains en s’adaptant parfaitement au flou qui parfois les caractérise. On ne compte plus les best-sellers qui bien souvent mieux que les écrits des théologiens, arrivent à répondre aux questionnements de personnes qui cherchent à mettre des mots sur une aspiration qu’ils ont du mal à formuler.

D’une manière générale, on observe quand même des convergences dans les demandes qui sont adressées à l’Église à la fois par ceux qui se trouvent « sur le seuil » et ceux qui la fréquentent régulièrement à travers trois formes d’interpellations :

- Une interpellation par rapport au temps :

Un exemple concret : prendre le temps de la contemplation et de la rencontre, gratuitement.

Devant l’accélération de nos modes de vie, la pression ressentie dans le cadre professionnel et l’omniprésence de l’information, le constat que « le temps s’est accéléré » est vécu comme une souffrance. Quels moments dans nos vies permettent de s’arrêter, de faire une halte ? La spiritualité se pose alors comme la possibilité de se mettre à l’écoute de soi pour alors, éventuellement se mettre à l’écoute de l’Autre.

- Une interpellation par rapport à l’argent :

En se situant dans le domaine de la gratuité, la spiritualité habite un lieu rare d’où le rapport marchand est absent. A une époque où tout se monnaye, elle offre une place où chacun est libre de se sentir invité quel que soit son statut, et d’habiter pleinement la place qui est la sienne.

- Une interpellation par rapport à la relation :

Au carrefour de la vie communautaire et de la vie intérieure et alors que la solitude est vécue comme un échec, la spiritualité permet de penser le rapport à soi-même et aux autres. Elle est aussi un moment qui peut faire advenir la rencontre par le dialogue : dialogue avec soi, avec les autres et avec Dieu.

Par ces trois prismes, l’Église est questionnée sur sa capacité à répondre à des attentes précises formulées par nos contemporains.

J’observe aujourd’hui trois formes de spiritualités spécifiques à la foi réformée – bien qu’elle n’en ait pas l’apanage et qu’il en existe bien d’autres – qui peuvent répondre aux attentes exprimées.

1- Une spiritualité de la Parole

La spécificité de la foi protestante est l’attention portée à la prédication. L’interprétation de la Bible constitue l’élément central du culte et répond encore aujourd’hui à une demande forte qu’il ne faut pas négliger. La formation des pasteurs mais aussi des nombreux laïcs qui s’engagent dans l’Église est centrale, et n’est pas uniquement liée à la pratique dominicale. Elle se décline dans les activités de la communauté locale jusque dans les visites des aînés et le travail jeunesse qui vise à la formation d’esprits libres et critiques.

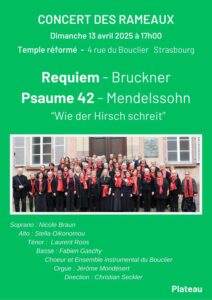

2- Une spiritualité de la musique

Dès les débuts de la Réforme, la musique et le chant ont pris une place importante dans le projet de renouvellement de la pratique religieuse en raison de leurs vertus pédagogiques. L’idée que la foi naît de ce que l’on entend : fides ex auditu, permet une mise en valeur de la Parole qui se déploie à travers le diptyque singen und sagen. Le chant et la prédication se répondent alors avec le même souci de louange, d’édification et de connaissance de l’Écriture tout en gardant un ancrage dans la vie quotidienne des fidèles, notamment au travers de mélodies populaires. À nous de faire vivre cette tradition d’une musique qui fait sens autant qu’elle plait.

3- Une spiritualité mondaine délibérément incarnée dans le réel

Au contraire de la culture grecque qui valorisait la contemplation et voyait le travail comme une déchéance, la tradition biblique lui donne une valeur anthropologique : L’homme est créé, comme le dit Calvin, “pour faire quelque chose” et, en assurant un ordre qui serve la vie de tous, pour prolonger l’action créatrice de Dieu. L’activité familiale, professionnelle, quotidienne est perçue comme une vocation divine sur laquelle Luther insiste en faisant le lien entre Beruf et Berufung. Calvin affirme même que le sacrifice de la messe, dans le culte réformé, s’accomplit dans le sacrifice de l’existence tout entière comprise comme une « hostie ». La messe véritable pour Calvin étant donc la vie ordinaire : la vie quotidienne du chrétien offerte à Dieu.

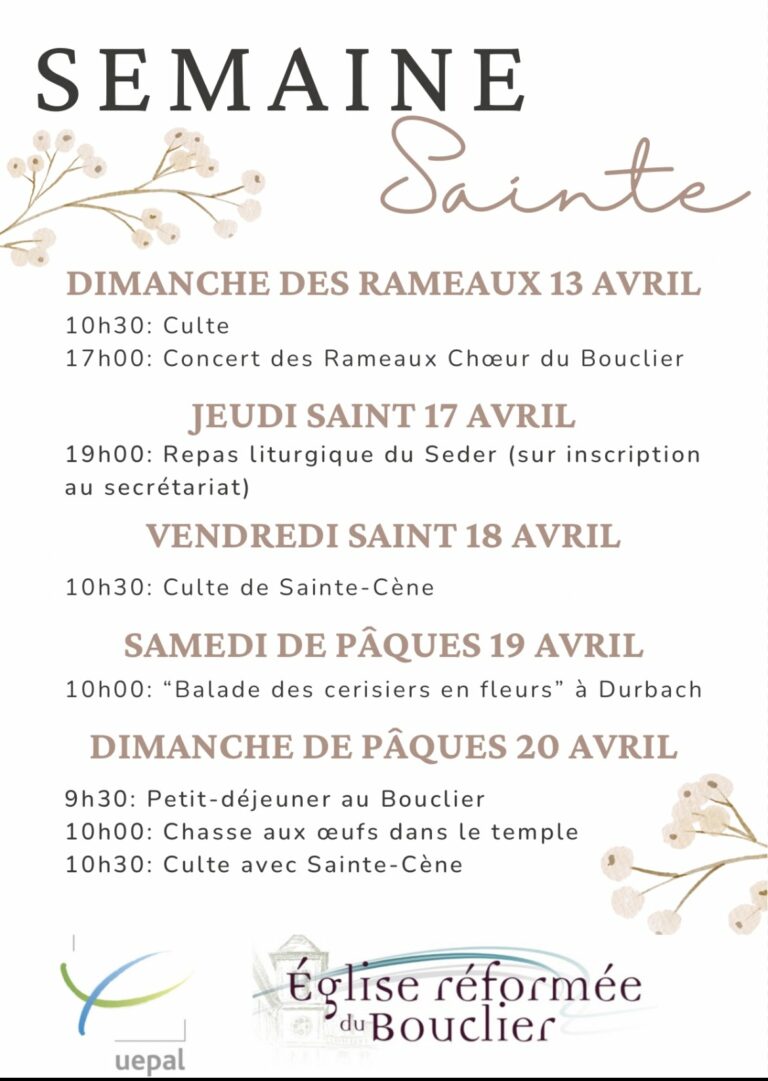

Discerner la réalité d’une demande de vie spirituelle dans nos communautés et au-delà, en assumant ce qui dans nos propres traditions peut contribuer à y répondre est un des défis auxquels l’Église est aujourd’hui confrontée. Qu’à la fois la Parole, la musique et notre manière de donner du sens à notre vie quotidienne nous permettent d’aller à la rencontre de ceux qui en cherchent un. Vous trouverez ci-dessous des occasions de rencontres (balades ; repas…) qui ont du sens, rejoignez-nous !

Pasteur Fabian Clavairoly

[1] Jacques Ellul, L’impossible prière, Le Centurion, Paris, 1971.